Und ich höre mit meinen Augen auf die Lebenden und die Toten. Müssiggang in Zeiten der Absonderung.

Essay

von Willibald

Die Einsamkeit erscheint mir wie ein Eden

mit wenigen, doch guten Büchern hier.

Vertraulich sprechen Tote nun mit mir,

mit meinen Augen höre ich sie reden.

Nicht immer klar, so doch geöffnet, leiten

und fördern sie die Dinge, die mein eigen,

sie sind Musik, ein Kontrapunkt im Schweigen,

womit sie meinen Lebenstraum begleiten.

Die großen Seelen, die der Tod entrissen,

der Rächer allen Schimpfes hier auf Erden–

das Buch läßt sie uns länger nicht vermissen.

Die Stunde flieht, dem Gestern stürzt das Heute

flink nach, doch jene bringt die schönste Beute,

durch die wir, lesend, etwas besser werden.

Francisco de Quevedo (1580-1645)

mit wenigen, doch guten Büchern hier.

Vertraulich sprechen Tote nun mit mir,

mit meinen Augen höre ich sie reden.

Nicht immer klar, so doch geöffnet, leiten

und fördern sie die Dinge, die mein eigen,

sie sind Musik, ein Kontrapunkt im Schweigen,

womit sie meinen Lebenstraum begleiten.

Die großen Seelen, die der Tod entrissen,

der Rächer allen Schimpfes hier auf Erden–

das Buch läßt sie uns länger nicht vermissen.

Die Stunde flieht, dem Gestern stürzt das Heute

flink nach, doch jene bringt die schönste Beute,

durch die wir, lesend, etwas besser werden.

Francisco de Quevedo (1580-1645)

(0) Stubenhocken als Kernkompetenz

"Wer hätte gedacht, dass Stubenhocken, Soziophobie und freiwillige Isolation mal zu gesellschaftlich anerkannten Kernkompetenzen werden?"1

Das fragt keinB.

Und das ist eine rhetorische Frage. Und es ist eine tiefgründige Frage. Beides.

In dieser Zeit nämlich schärft sich der Geist. Die Grottenolm-Existenz schafft Muße und die Musen singen fasslicher in den Hinterstuben des Bewusstseins. Was früher so tief verabscheuenswert erschien und doch sehnsüchtig vermisst wurde, das ist die verträumte, tagesenthobene Kurzweil der Kunst. Sie vermag, jetzt besonders deutlich in dieser Zeit der Krisen, das Wertvolle aufzuhellen und zu verdeutlichen, das in dem “Aufschieben” von Arbeit und Leistungspflichten dunkelt. Kurz: Es geht hier um die Ehrenrettung, ach was, um den Lobpreis der Langeweile fern von Umtrieben und um die Stärken der Prokrastination.

Natürlich ohne dabei in das andere Extrem zu verfallen und von der Verachtung auf naïve Bewunderung umzuschalten. Nein, das nicht.

(1) Aufschieberitis: Prokrastination

Leser, die nicht Graeculus heißen, sind von der Lektüre dieses Abschnittes dispensiert, bitte gleich weiter zu (2) .

"Vermorgigen" - das ist ein seltsamer, alter Ausdruck für das Phänomen der Prokrastination, das Phänomen des Aufschubs oder der Vertagung. Der Terminus „procrastinare“, Grundlage für den modernen Begriff der Prokrastination, taucht bereits in Ciceros politischen Reden auf: Cicero spricht davon, eine Angelegenheit von Tag zu Tag aufzuschieben ("in dies differre") und fasst das mit dem neuen Verb “procrastinare“. Die Form lässt sich sinnvoll in drei Elemente zerlegen: „Pro” ist eine Präposition, bekannt aus Redensarten wie "Pro und Contra, sieben Euro pro Kilo". Sie bedeutet im Lateinischen „anstelle von“, „zum Schutz von“, „vor etwas“ und „für etwas“. Das Wort „cras“ ist ein Adverb, und bedeutet so viel wie „morgen“, das Adjektiv „crastinus“ bedeutet dann so viel wie„morgig“.

Somit signalisiert„procrastinare“ eine Handlung, in der ein Verhalten oder ein Ereignis, das im zeitlichen Verlauf möglichst nah verwirklicht werden sollte, aus dem Jetztzeitpunkt auf einen späteren Zeitpunkt in der Zukunft verschoben wird. Es wird sozusagen aus dem Jetzt dem Morgen zugeteilt (für den morgigen Tag vorgesehen). Das Grimmsche Wörterbuch liefert dafür ein deutsches Verb, das heutzutage nicht mehr gebräuchlich ist: „morgenen“, es bedeutet so viel wie „etwas zu etwas Morgigem machen“, „etwas vermorgigen“.

Bei Cicero und auch in der späteren Verwendung des Wortes lassen sich eine dominant negative und eine latent positive Färbung und eine neutrale Bedeutung erkennen. Das Verb meint - zunächst neutral - das Verschieben einer Handlung auf einen zukünftigen Zeitpunkt, ohne dass dabei Komponenten wie unnötige Verzögerung, Fehlleistung, Passivität oder Ähnliches gemeint sind. Etwas wird nach Ansage nicht heute erledigt, dafür aber morgen, sprich einen Tag nach dem Sprechzeitpunkt – also gibt es eine feste Absprache und ein festes Datum.

Ciceros “in dies differre” („von Tag zu Tag aufschieben“) zeigt jedoch bereits, dass es mit diesem festen Bezugssystem nicht weit her zu sein braucht.

(2) EAVs "Morgen" und Sebastian Brants "Cras Cras"

Spricht der innere Verschieberich „morgen“ , so ist nicht unbedingt eine abgrenzbare Frist, gemessen am und bezogen auf den Sprechzeitpunkt gemeint. Unterschwellig wird vielmehr der Zeitpunkt der Realisierung immer weiter hinausgeschoben. Auf "zumindest irgendwann". Eine Art von offenem Selbstbetrug.

Eine Aussage wie „morgen mache ich das” ist sowohl für die SprecherIn als auch für ihre HörerInnen relevant. Gruppen sind darauf angewiesen, dass die Aussagen ihrer Mitglieder belastbar sind. Wird eine Aussage nicht eingehalten, wird sie in der Zeit diffus verortet, so wird eine Art von Grundregel, ein Ehrencodex, verletzt. Das hat Folgen . Die Erste Allgemeine Verunsicherung hat das wienerliedselig lyrisiert in dem Song "morgen, morgen, fang ich ein neues Leben an" 2 und schafft in der letzten Strophe die Fixierung des Sprechzeitpunktes und die beeindruckend präzise Ablösung des vorher geltenden Zeitsystems. Durch einen neuen Sprecher, das Mausilein:

"Ich wach' auf am Nachmittag, der Sodbrand ist enorm,

Ja, gestern war ich wieder gut in Form.

Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Aug' ist dunkelrot,

Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod.

Während ich mich übergeb', schwör' ich mir ferngesteuert,

Sofern den Tag ich überleb', es wird nie mehr gefeiert.

Weil morgen, ja morgen, fang' i a neues Leben an,

Und wenn net morgen, dann übermorgen, oder zumindest irgendwann

Fang i wieder a neues Leben an.

Doch wie ich um die Eckn kumm, seh ich mein Stammlokal,

Und wieder hab' ich keine and're Wahl.

Der Franz, der Joe, der Ferdinand, san a schon wieder do,

Na was macht denn schon ein Achtel oder zwo?

Beim fünften Achtel quält mich no der Gewissensbiß,

Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschissen is'?

Doch morgen, ja morgen, fang' i a neues Leben an

Und wenn net morgen, dann übermorgen, oder zumindest irgendwann

Fang i wieder a neues Leben an.

Es ist vier Uhr in der Früh, i ruf mein Schatzerl an,

Und zärtlich lalle ich ins Telefon:

"Du Mausi, i bin hängenblieb'n, waast eh, in meim Lokal,

Doch es war bestimmt das letzte Mal. I schwör's!

Die Hauptsach' ist, wir lieben uns. Du waaßt, wia i di mog",

D'rauf sagt zu mir mein Mausilein: "Hurch zua, wos i Dir sog:

Morgen, ja, morgen, fang' i a neues Leben an,

Ganz sicher morgen, net übermorgen, oder vielleicht erst irgendwann

Such i mir an, der net nur sauf'n kann."

Ja, gestern war ich wieder gut in Form.

Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Aug' ist dunkelrot,

Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod.

Während ich mich übergeb', schwör' ich mir ferngesteuert,

Sofern den Tag ich überleb', es wird nie mehr gefeiert.

Weil morgen, ja morgen, fang' i a neues Leben an,

Und wenn net morgen, dann übermorgen, oder zumindest irgendwann

Fang i wieder a neues Leben an.

Doch wie ich um die Eckn kumm, seh ich mein Stammlokal,

Und wieder hab' ich keine and're Wahl.

Der Franz, der Joe, der Ferdinand, san a schon wieder do,

Na was macht denn schon ein Achtel oder zwo?

Beim fünften Achtel quält mich no der Gewissensbiß,

Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschissen is'?

Doch morgen, ja morgen, fang' i a neues Leben an

Und wenn net morgen, dann übermorgen, oder zumindest irgendwann

Fang i wieder a neues Leben an.

Es ist vier Uhr in der Früh, i ruf mein Schatzerl an,

Und zärtlich lalle ich ins Telefon:

"Du Mausi, i bin hängenblieb'n, waast eh, in meim Lokal,

Doch es war bestimmt das letzte Mal. I schwör's!

Die Hauptsach' ist, wir lieben uns. Du waaßt, wia i di mog",

D'rauf sagt zu mir mein Mausilein: "Hurch zua, wos i Dir sog:

Morgen, ja, morgen, fang' i a neues Leben an,

Ganz sicher morgen, net übermorgen, oder vielleicht erst irgendwann

Such i mir an, der net nur sauf'n kann."

EAV: Morgen

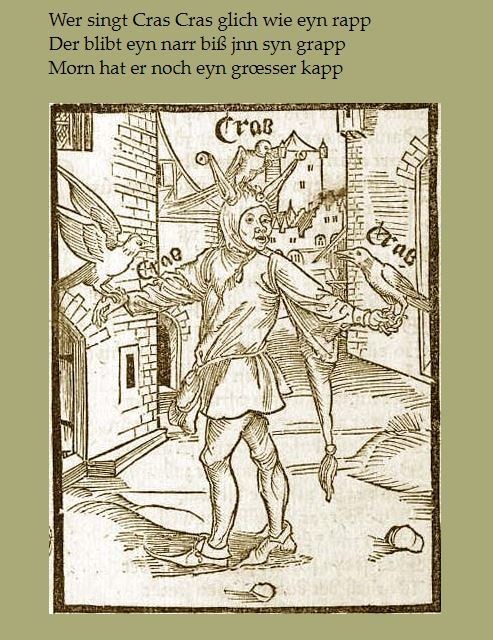

Sebastian Brant, der mittelalterliche Autor, hat ein ähnliches Bild vom Prokrastinateur gezeichnet. Man vergleiche hier den entsprechenden Abschnitt in seinem “Narrenschiff” ( 1494), ein Narr mit Narrenkappe, drei Raben im Körper- Kontakt mit ihm, krähend, lateinisch und für uns Leser verständlich:

"Cras, Cras, Cras" heißt “Morgen, Morgen, Morgen”.3

Wer singt Cras Cras so wie ein Rab´

Der bleibt ein Narr bis an sein Grab

Hat morgen noch ´ne größ´re Kapp´.

(3) In achtzig Tagen aus dem Bett

Ein interessantes Beispiel für das psychologische Phänomen Prokrastination und den ästhetisch- künstlerischen Umgang damit findet sich bei der österreichischen Schriftstellerin Stefanie Sargnagel 4 in ihrem tagebuchartigen Werk „Fitness“:

6.3.2015.

In achtzig Tagen aus dem Bett.

In achtzig Tagen aus dem Bett.

Dieser kurze Satz, ein Tagebucheintrag, lässt im Bewusstsein seiner LeserInnen ein mentales Modell, eine Situation entstehen: Offensichtlich ist am 6.3.2015 jemand nicht fähig das Bett zu verlassen, kurz, fast fragmentarisch und bruchstückhaft in sechs Worten situativ beschrieben und zu einer Voraussage formuliert. Erst nach achtzig Tagen ist Aufstehen angesagt. Und so ist, was täglich morgens üblich ist, nämlich das Bett verlassen und irgendeiner Arbeit nachgehen, weit weg in die Zukunft verschoben – es wird pro- krastiniert, ohne dass das direkt ausformuliert wird.

Sicher auch deswegen, weil die LeserInnen von sich oder Anderen den physisch-psychischen Vorgang des Liegenbleibens kennen und ihn trotz der undeutlichen, knappen Formulierung supplementieren, ergänzen, wiedererkennen.

Allerdings wirkt die Zeitfrist von achtzig Tagen seltsam: Eine so lange Zeit ist kaum glaubhaft und reizt zum Hinterfragen. Es kann vermutet werden, dass eine lang dauernde Störung vorliegt, Melancholie, ein Drang zu unendlichem Aufschub, gar Krankheit und Depression. Doch vielleicht braucht man den Satz nicht ganz und gar ernst zu nehmen.

Eine Zusatzbeobachtung legt das nahe: Der Tagebucheintrag spielt auf eine Erzählung an, auf Jules Vernes Science Fiction-Roman „In achtzig Tagen um die Welt“. Die Hauptfigur Phileas Fogg ist ganz anders als der bettverliebte Tagebuchschreiber. Fogg ist äußerst mobil, er umrundet wegen einer Wette nach einem ausgetüftelten Reiseplan mit Zug, Ballon und Schiff einmal die Erde und gewinnt am Schluss Geld, Anerkennung und die Liebe einer Frau. Er gewinnt sogar Zeit, weil er die Datumsgrenze überquert. Ein Beispiel dafür, wie man bei Aktivität, Planung, Ausschöpfung technischer Möglichkeiten, Energieaufwand, Durchhaltevermögen und fast schon calvinistischer Leistungsethik in einer leistungs- und arbeitsorientierten Gesellschaft belohnt werden kann.

Interessant ist, dass auch die Tagebuchschreiberin einen Gewinn erzielt. Sie ist und bleibt zwar immobil, liegt fiktiv oder real – wer mag das entscheiden - achtzig Tage im Bett und ist in der Perspektive der Leistungsgesellschaft ein unmöglicher Fall – doch sie erfährt auf den zweiten Blick eine gewisse Aufwertung. Denn nun ist die Schreiberin durch die Verne-Anspielung mit den LeserInnen in ein Beziehungsspiel eingetreten; das entschärft die besprochene Situation erheblich. Die Immobilität wirkt plötzlich geistreich-komisch, nicht unbedingt melancholisch und krankhaft.

Der Kontrast zu Foggs langer Weltreise verschafft ihr sogar Glanz: Die Erdumrundung in achtzig Tagen entspricht dem achtzig Tage lang verzögerten Bettausstieg. Die rasende Durchquerung aller Kontinente wird anzitiert und daraufhin beiseite geschoben, indem nun die Bettruhe fokussiert ist und dabei mindestens gleichwertig wirkt.

Erkennbar wird hier eine positive Bewältigungsstrategie von Prokrastination, eine „Kunst des Desasters“, eine „Kunst der Prokrastination“. Die Autorin liefert den LeserInnen eine knappe Formulierung, eine Anspielung, ein kleines Rätsel, ein Dechiffriervergnügen und den Spaß, den es macht, wenn eine Regel des Über-Ichs elegant unterlaufen wird und das animalische Es für kurze oder mittellange Zeit die Oberhand gewinnt.

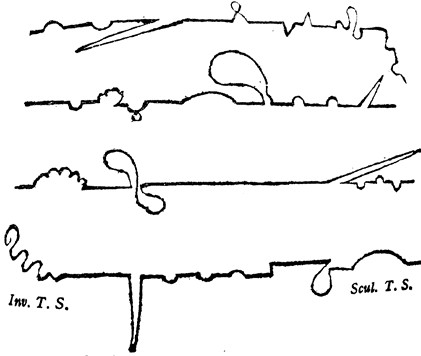

(4) Tolerable straight lines im “Tristram Shandy” und bei Kafka

Lineares, fortschreitendes Erzählen ist Laurence Sternes Sache nicht: Er liebt abbrechendes Erzählen, fragmentarisches Erzählen, ausschweifendes Erzählen. In seinem Roman “Tristram Shandy” präsentiert er grafische Modelle dafür, dass ein Erzähler normalerweise seinem Leserinnen und Lesern ein zügiges und lineares Vorankommen gewähren sollte, dass er aber davon abweicht und eine andere Plotführung anbietet. Sterne nennt dies die „tolerable straight lines“.5

Eine deprimierende Dauererfahrung bei Kafka scheint in dieser Briefpassage vorzuliegen:

„Die Angst vor dem nächsten Tag verdirbt mir eben alles;

erzwingt aber auch vielleicht alles;

wer kann dort in dem Dunkel die Unterschiede erkennen.“ 6

Allerdings signalisiert das „aber“ in „erzwingt aber auch vielleicht alles“ eine zusätzliche, gegenläufige Einschätzung. Die mögliche Lösung für die Ambivalenz der Formulierung: Kafka hat einen Brotberuf als Jurist einer Versicherungsanstalt. Das verdirbt ihm den Tag, insofern er nicht das schreiben kann, was er will: Erzählungen, Romane, Novellen, poetische Skizzen – ausgearbeitet, lektoriert, durchstrukturiert. Doch es bleibt nicht bei dieser Klage. Ein Ausweg sind die Nacht und das Einlassen auf ihre Möglichkeiten, ihr Dämmern, ihre Traumlogik. Dem extremen Zeitdruck bei Tage und der langweiligen Routine der Büroarbeit entspringt eine Sehnsucht nach Schreiben, die statt des Schlafens und statt des Traums als traumlogisches Schreiben in nächtlichen Sitzungen befriedigt wird.

Im Winter 1916/17 macht er nachts Notizen in Oktavhefte, unliniert, etwa achtzig Seiten je Heft, was später manche EditorIn verzweifeln lässt. Die Gestaltung verblüfft, wirkt chaotisch, sie verwirrt. Es finden sich Dialoge und Monologe, Textfetzen und längere Ausführungen, lyrische Zeilen, manches ist datiert, manches nicht, dazwischen Skizzen, Kritzeleien. Normalschrift und Stenographie in willkürlichem Wechsel, seltene Überschriften, seitenlange Streichungen, wörtliche Wiederholungen, abgerissene Sätze, fließende Übergänge und lange Trennungslinien, eine Stichwortliste für Erledigungen. Reiner Stach hat das in seiner Kafka-Biografie beschrieben.

Wer in die Faksimiles blickt, wird mit einem experimentellen Prozess konfrontiert: Viele Varianten des gleichen Motivs, Abbrüche, Wiederaufnahmen, Querverbindungen, Wechsel der Perspektiven vom Ich zum Er, von Außenwahrnehmung zur Innen- oder Mitsicht. Es entsteht ein „imaginatives Feuerwerk ohnegleichen“ (Stach) mit den Kurzgeschichten „Ein Landarzt“, „Die Brücke“, „Auf der Galerie“, „Der Kübelreiter“, „Der Nachbar“, „Der Schlag ans Hoftor“, „Beim Bau der chinesischen Mauer“.

Die Frustration des Tages, die unterbewusste Begleitung von Alltagsroutinen durch Bilder, Erinnerungen und Assoziationen, wird tatsächlich nachts wirksam, und das höchst intensiv. Gewiss ist es so, dass in der Moderne Entspannungs- und Zeitnester immer mehr verschwinden und damit auch die Fähigkeit der tiefen, kontemplativen Aufmerksamkeit, zu der das hyperaktive Ego keinen oder kaum Zugang hat.

Offensichtlich geht es bei Kafka nicht so sehr um den rechten Moment, den "kairos". Das Besondere an seinen Texten ist der tastende, irrende Prozess des Schreibens, der sich auch als das Besondere der Textur findet. Der Hauptakteur des „Schlosses“ befindet sich in einem labyrinthartigen Setting und kann kaum seinen Standort bestimmen, so sehr er auch nach Informationen von seinen Mit- und Gegenspielern sucht. Die Handlung wird nicht zu Ende geführt. Sie ist nicht abgeschlossen,der Roman bleibt Fragment. Die Handlung wäre wohl auch dann mit offenem Ende geblieben, wenn der Roman ein Ende gefunden hätte. Das Szenario im Schloss lässt keine Lösung erwarten.

In Kafkas Prosaskizze „Die Brücke“ findet sich ein irritierender Einleitungssatz: „Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen.“ Solche Erzählungen mit ihrer Bildwelt, ihren AkteurInnen, ihrem komplexen mehrsträngigen Plot, mit ihren unterschwelligen Hinweisen, ihren Irrwegen, für den, der verstehen will, sind wohl gut im Modell des Labyrinths zu begreifen.

Auch das Modell des Rhizoms bietet sich an: Ein Wurzelknäuel, ohne echte Hauptwurzel, mit Knoten, die aneinander und ineinander wachsen. Eine unendliche Reihe von „Kettengliedern“. Das Modell des Baumes mit seinen vergleichsweise klaren Strukturen, dem Stamm als Hauptteil, den Zweigen und Ästen und Verzweigungen ist hier kaum dienlich. Kafkas Brücke zeichnet eine Selbstwahrnehmung: „In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. So lag ich und wartete; ich mußte warten. Ohne einzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören, Brücke zu sein.“

Und tatsächlich bricht die Brücke zusammen. „Ich stürzte, und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich aus dem rasenden Wasser angestarrt hatten.“

Und tatsächlich: Die Brücke erzählt trotz Sturz und Vernichtung weiter. Was sie erlebt hat, wird so in der Erzählung und ihrer Ästhetik aufgehoben. Sie hat sich als tragfähig erwiesen.

Tatsächlich? Das ist zwar alles schön und gut, die arbeitsferne Heimklausur mag den Zugriff auf das Glück der Meditation und der Kreativität bieten. Aber dann, wenn es wieder losgeht?

Tatsächlich. Ja. Und doch.

Anmerkungen:

1 keinB: Der Kaffeesatz nicht

keinB: Text

2EAV: Morgen

Text Morgen

3Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Basel: Johann Bergmann 1494.

4Stefanie Sargnagel:Fitness. Wien: redelsteiner dahimène edition, 2015;

S. 21.

5Laurence Sterne: Lines

6Franz Kafka:

Briefe an Ottla und die Familie. Hg. v. H. Binder und K. Wagenbach, Frankfurt a. M.: Fischer, 1974; S. 31.

Zu den Zeichnungen Kafkas vgl, etwa Figuren